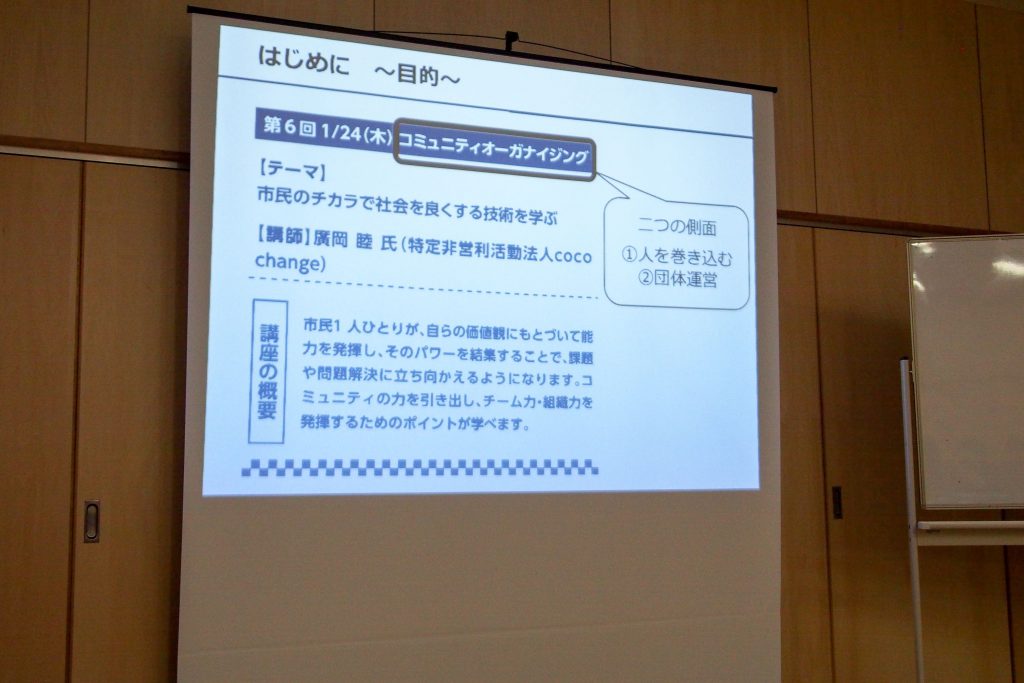

2019年6月28日(金)に、地域活動応援塾・くるめ主催の地域活動応援のための3 か月短期講座の第3回「共に取組む、仲間づくり力〜同志のチカラで社会を良くする〜」にて、coco change の廣岡が講師を務めました。

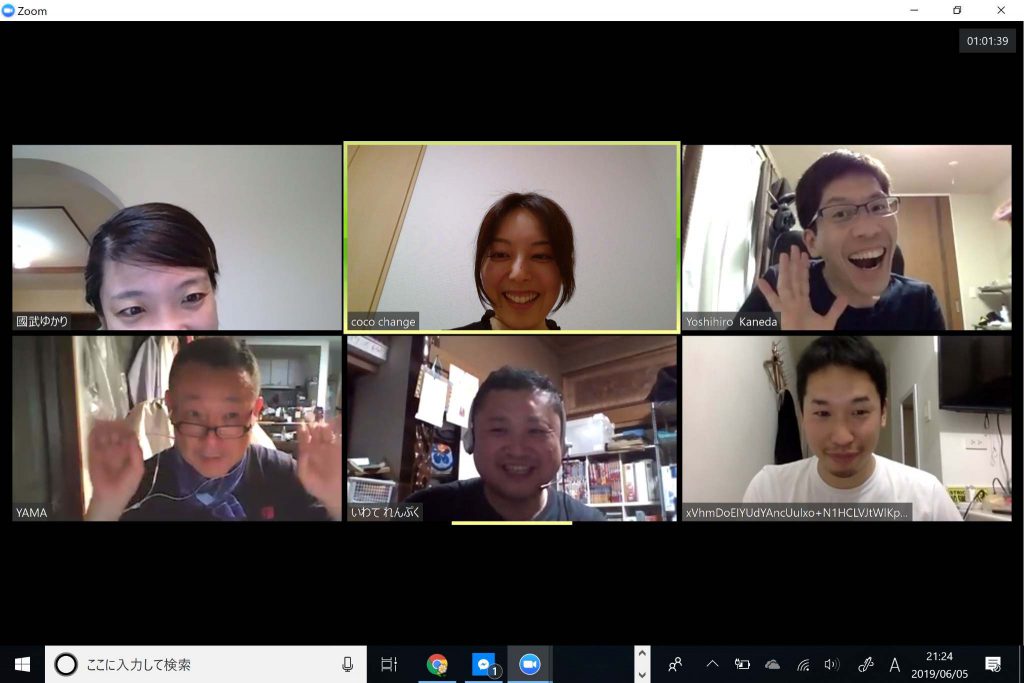

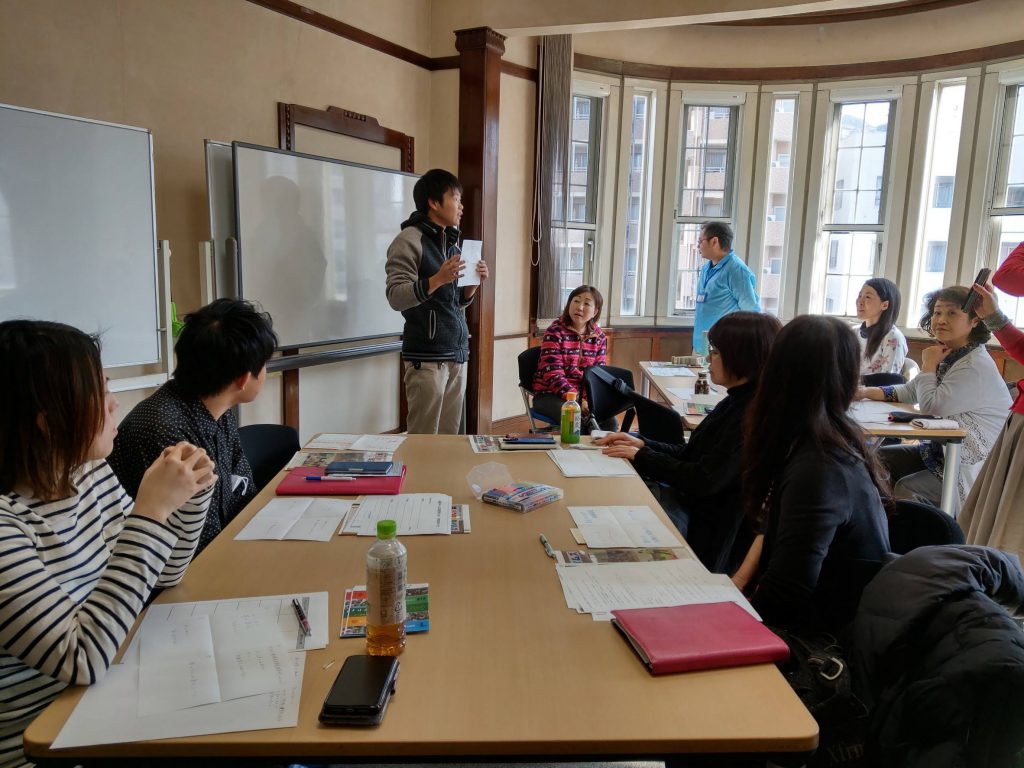

地域で活躍される方・活動してみたい方が参加されていた連続講座の最終回で、「どうやって仲間をつくって、そこから機能するチームをつくっていくか?」という点について、グループでの対話や紙を使った体験ワークなどを用いながら、お話を進めさせていただきました!

物語の「スイミー」の様に、それぞれの力を合わせて。

そして、それぞれが持つ多様性を尊重することを大切にして、市民活動を進めていくことがポイントだとお伝えしました。

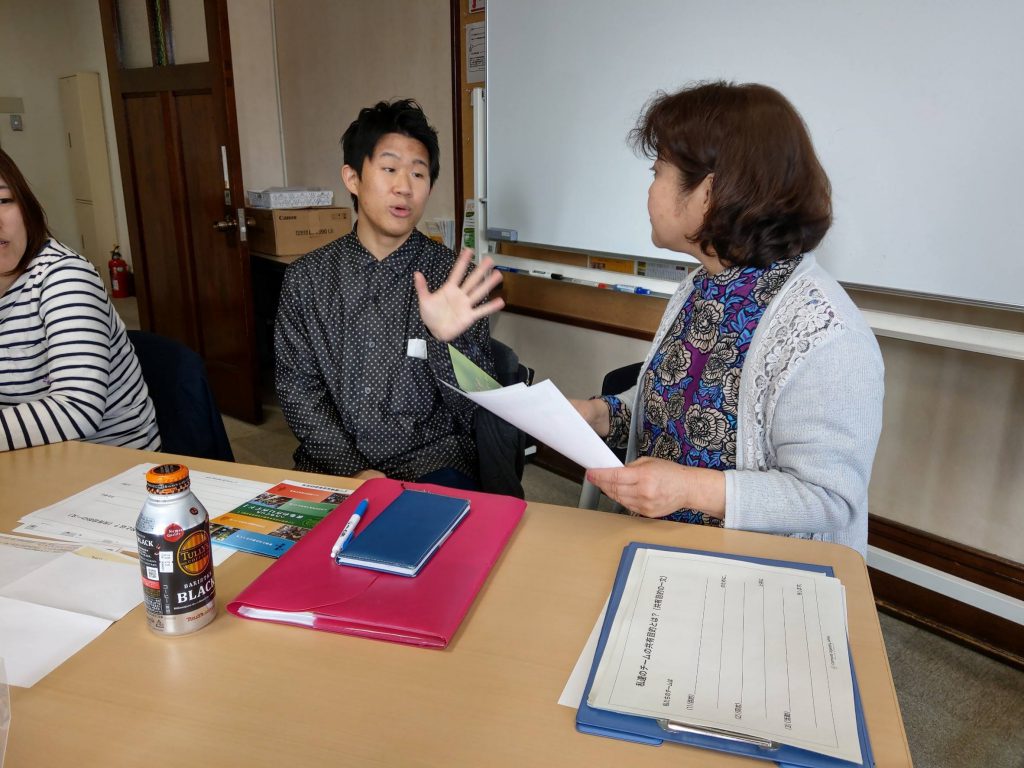

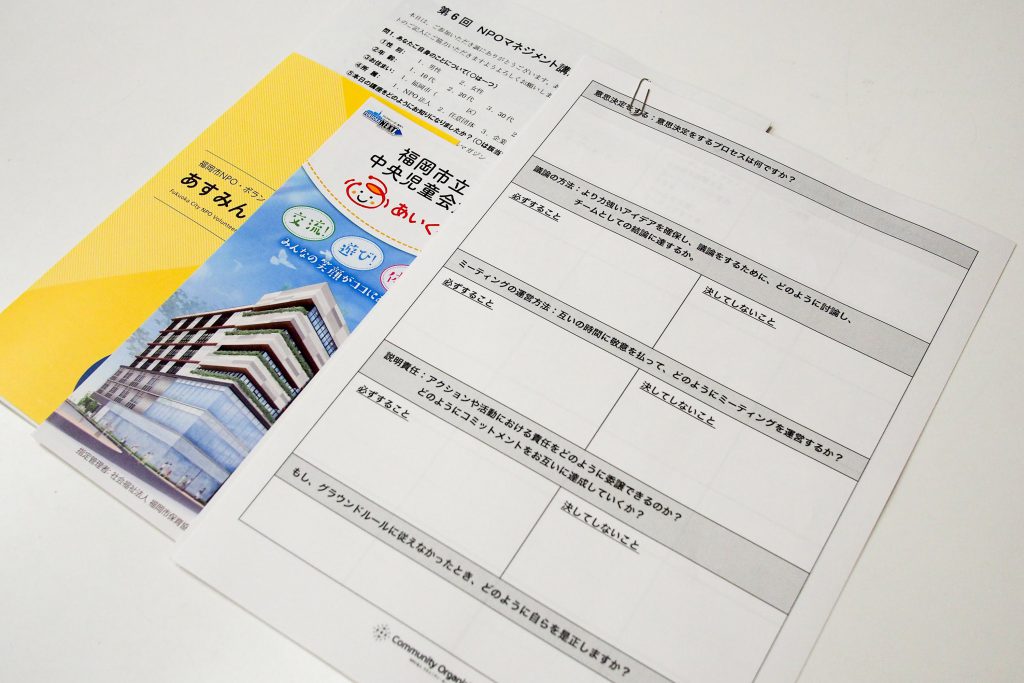

後半では、チームや団体ですぐに使えるスキル(チーム構築)について、ワークを交えてお伝えしました。

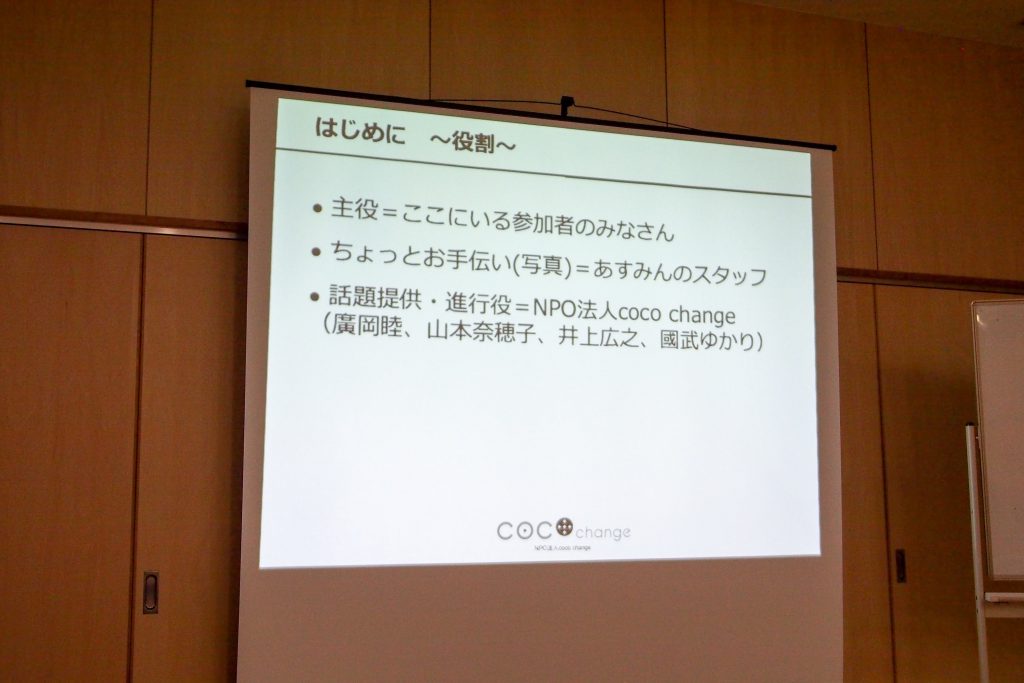

その際、チーム構築のスキルを団体運営で実際にどうやって活用しているのか、coco changeの例を用いて具体的に説明しました。

今回の講座では、コミュニティ・オーガナイジングでお伝えするリーダーシップの要素の一つをピックアップしてお伝えしました。丸2日間でみっちりコミュニティ・オーガナイジングを学ぶ「フル・ワークショップ」では、5つのリーダーシップの要素を全て体験することができます!興味を持たれた方は是非、受講してください。

九州で唯一福岡(久留米)で定期的に開催していますが、今年は年末頃に開催予定です。